お盆の行事

盆棚をつくる

盆棚は机の上に真菰(まこも)というイネ科の水草で編んだゴザを敷き、四隅に葉のついた青竹を立てて、上部に縄を張った形が一般的です。

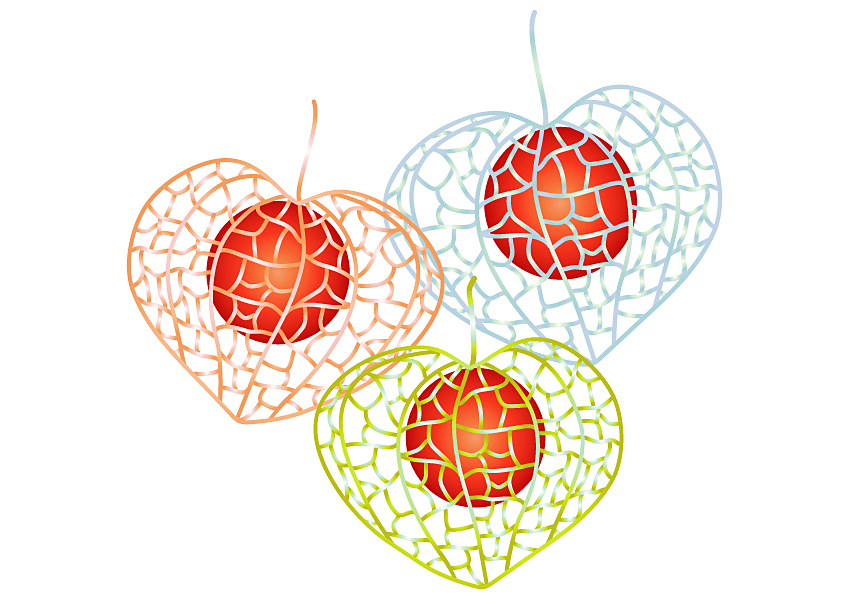

張った縄には、先祖の霊があの世へ戻るときにお土産を背負う縄にするためのうどんやそうめん、提灯に見立てたほおずきを吊るします。

棚の上には盆花やろうそく、位牌、香炉、りんのほか、洗った米となす、きゅうりをさいの目に切って混ぜた「水の子」やミソハギという花を水に浸したもの、夏の野菜や果物、なすやきゅうりで作った牛馬を供えます。故人が好きだったものを供えてもよいでしょう。

盆棚の作り方は地域によって異なり、住宅事情の変化などから簡素化される場合も多くなってきました。

最近は盆棚を簡単に用意できるセットなども販売されており、手軽にお盆の用意ができるようになってきています。

新盆について

死後、まだ日が浅い霊は「新仏(にいぼとけ)」「新精霊(あらしょうりょう)」と呼ばれ、十分に供養されていないため、荒々しさが残っていると言われています。そのため、新盆を迎える家では通常のお盆よりも早くから準備をし、供養の期間もやや長いことが多いようです。

通常、盆棚は13日の朝に用意しますが、新盆の場合は1日〜7日ごろに設けます。

また、新盆の家では白い無地の提灯を飾るのがしきたりです。

これは、仏様になって初めて里帰りをする霊が道に迷ってしまわないように、目印とするためだと言われています。

地域によっては親戚や関わりのある人から新盆を迎える家に盆提灯を送るという風趣が残っているところもありますが、こちらも最近は簡素化され、現金を包んで送る場合も多いようです。

盆花、お供え物、精霊馬

また、盆棚にはきゅうりやなすで作った「精霊馬・精霊牛(しょうりょううま/うし)」と呼ばれるお供え物も用意します。これは先祖の霊はきゅうりの馬に乗りあの世からやってきて、帰りはなすの牛に乗り、荷物を持たせて帰る、という言い伝えから供えるもの。来るときは馬に乗って少しでも早く、帰るときは牛に乗ってゆっくりと、という気持ちの表れでもあります。

盆花や精霊馬の他にも、盆棚にはすいかやトマト、みょうが、いんげんなど初物の果物や野菜、精進料理やご飯、お茶、水などを供えます。地域によっては13日に餡のついた「お迎え団子」、14日はそうめん料理、15日は白玉の「送り団子」を供えるところもあるそうです。いずれも、人が食べたり飲んだりする前にまずお供えしなければなりません。

お盆の料理

本来、お盆の期間中(13日〜15日)には迎える側の私たちも精進料理を食べ、盆棚には毎食違う料理をお供えする、という習慣がありました。

今ではライフスタイルの変化もあり、毎食精進料理を用意するのはなかなか難しいと思いますが、できるだけ意識して肉や魚以外の料理を積極的に取り入れるのもお盆の供養になるのではないでしょうか。

お盆の時におすすめしたい精進料理には、ごま豆腐や白和え、すまし汁、がんもどきと野菜の煮物、きゅうりやなすの浅漬け、ひじき、きんぴらごぼうなど、白いご飯に合うおかずがたくさんあります。

旬の野菜はもちろん、大豆を使ったレシピには良質のたんぱく質も多く含まれているので、栄養価の面でも優秀。精進料理で季節の素材のおいしさを再確認し、夏の暑さで疲れた体を癒すためにも、お盆中は粗食を心がけましょう。